モトヤ 大阪・梅田サウスホールで2月13・14日に開催「モトヤコラボレーションフェア2025」を語る 新しいビジネスの可能性を見つけにいく テーマは「創注×省力化×環境=コラボレーション」

株式会社モトヤは、2月13日と14日、大阪市・北区の梅田サウスホールで「MOTOYA COLLABORATION FAIR(モトヤコラボレーションフェア)2025」(以下、モトヤコラボレーションフェア)を開催する。同フェアは平成14年にスタートし、通算20年を超えるイベントとして印刷業界に定着している。昨年にはコロナ禍を超えて再開し、大阪を代表するオフィス街の〝梅田〟に会場を移し、多くの人が来場した。「創注×省力化×環境=コラボレーション」をテーマに行われる同フェアについて、代表取締役社長の古門慶造氏、常務取締役営業本部長の小林正人氏、取締役西日本事業部長の田中晋一氏、取締役大阪営業部長の赤井美津雄氏、そして実行委員長を務める西日本事業部営業部第3部次長の安居俊彦氏に話を伺った。

座談会メンバー

代表取締役社長 古門慶造氏

常務取締役営業本部長 小林正人氏

取締役西日本事業部長 田中晋一氏

取締役大阪営業部長 赤井美津雄氏

実行委員長(西日本事業部 営業部第3部 次長) 安居俊彦氏

1.モトヤコラボレーションフェアの使命

古門氏 「モトヤコラボレーションフェア」は、出展する印刷会社さんにとっては自社の強みをアピールする場として頂き、また来場する印刷会社さんにおいては交流を通じて仲間づくりをして頂こうというのが目的です。お客様の困りごとの解決に繋がるような展示会にしようと意識して取り組むことに重きを置いています。

フェアに参加するだけ、来場するだけでは大きな効果は期待できません。来場した方が必要としている情報が何か、どんな協力会社を探しているのかの要望に沿ってご案内できるように、モトヤのスタッフは出展する皆様の内容を詳しく理解して、対応したいと考えています。加えて、ご案内するにあたって、出展企業のご担当者の方から詳しく説明してもらえる環境づくりを目指すなど、来場した方々の満足度向上を図っていきたいと思っています。

モトヤコラボレーションフェアは、スタートしてから約20年が経過しました。この20年の間に入社した社員にとっては、当たり前のイベントになっているかもしれません。そこで、昨年の12月3日、コラボレーションフェアを始めた経緯や基本スタンスなどの認識を社内で共有すべく、オンラインで約1時間のセミナーを行いました。

セミナーでは、なぜ始めたのか、どのように実現に至ったか、そして「モトヤコラボレーションフェア」は、お客様の困りごとを解決する場としてスタートしたことを説明しました。若い社員の要望もあって開催したセミナーでしたが、開催に携わる人だけでなく営業以外の非販売の社員も参加してくれました。その結果、「お客様の方向を向いて仕事をする」ことの大切さを伝える良い機会になりました。

昨年の「モトヤコラボレーションフェア」は、2月1日と2日に大阪で、7月4日と5日に東京で行いました。大阪での開催は4年振りでもあり、改めて課題も見えてきました。そこで7月の東京会場では反省点を活かし、〝フェアに来場したお客様は全てモトヤのお客様である〟という志のもとに行った結果、大盛況に終わることができました。今回の大阪では、気持ちを新たに、お客様をお迎えし、来場した方の満足度向上を図っていきたいと思っています。

現在の印刷業の仕事は、会社によって千差万別、多種多様です。一つの機械で全てが作れるわけではなく、特化したノウハウや技術で様々な印刷物を作り、販売しておられます。1社であらゆる設備を持つことは難しいため、大手印刷会社においても、得意な技術を持つ中小印刷会社と協働している構図があります。こうした協力関係は、今後はさらに必要とされてくると思います。その時、お互いの強みを知ることが必要であり、そこにコラボレーションフェアの意義があります。

印刷会社の中には、凄い技術や強み、特長あるお仕事をされている企業が存在します。そうした企業は機械の特徴で強みを発揮しているだけでなく、機械とは異なる部分で強みや特長を発揮したりしています。同じ機械設備をしていれば、同じような仕事ができると勘違いされている事があると思いますが、会社毎にノウハウがあり、それを育てることで、勝ち残り、業績を上げていくことが可能なのだと思います。実際には自社が何をするべきか見極めて頂き、ビジネスに繋げて頂ければいいのではないでしょうか。こうした企業の繋がりを拡げていくお手伝いができればと思っています。

コラボレーションフェア開催の動機となった出来事に、30年前(1995年)の阪神・淡路大震災があります。この時、神戸の印刷業は設備が無い中でどのようにビジネスを続けていくか工夫する必要がありました。バブル経済が崩壊し、仕事量が減り、景気も悪くなるというタイミングでした。

当時、お客様に会社の強みを聞くと、「早い・安い・きれい」の三拍子で仕事をしている企業が沢山ありました。すると、価格の安い仕事しか受注できず、結局、破綻していくという負のスパイラルに陥ってしまいます。高額な機械を設備しても商売にならないことがわかりました。

この時、自社を見直し、本当の意味での強みを発揮して頂くことが、勝ち残りの条件ではないかと思いました。印刷産業の仕事量はシュリンクしている一方、業績を伸ばしている企業もあります。業績を伸ばしている企業の仕事は、「こんなことまでしているのか」と感心させられるほど創意工夫があります。それこそが、勝ち残りの秘訣だと思います。

2.テーマは「創注×省力化×環境=コラボレーション」

小林氏 今年のモトヤコラボレーションフェアのテーマは「創注×省力化×環境=コラボレーション」です。現在、印刷業界で一番求められていることを、「創注」「省力化」「環境」に集約しました。

昨年の大阪・東京のフェアでは、新たな取り組みを見つけに来場した方が多かったという印象があります。会場には経営者だけでなく、営業担当の方にも多く来場して頂きました。「ヒントを得よう」「出展社企業と一緒にビジネスに取り組みたい」という意識の高まりを感じ、〝新たな商売を創出する(創注)〟ことに関心があると思いました。

一方で、最近は人材採用・人材確保は大きな課題です。モトヤでは人材事業を通じて人材紹介も行っておりますが足りません。人材が足りないところは、印刷工場の自動化や省力化を進める必要があります。省力化は、メーカー企業も含めて印刷業界が一緒になって取り組んで頂くことを狙いとしています。

そして、現在の印刷クライアントは、人や環境に優しくということを意識されております。社会ニーズとして「環境」は大きなテーマであり、そこに向けた取り組みを提案していこうと思っています。

この3つのテーマは、現在の印刷業界において必須であり、独自のブースも設けて情報を発信しますので、ヒントにして頂きたいと思っています。

3.3つのキーワードを具現的に進めるためのゾーンづくり

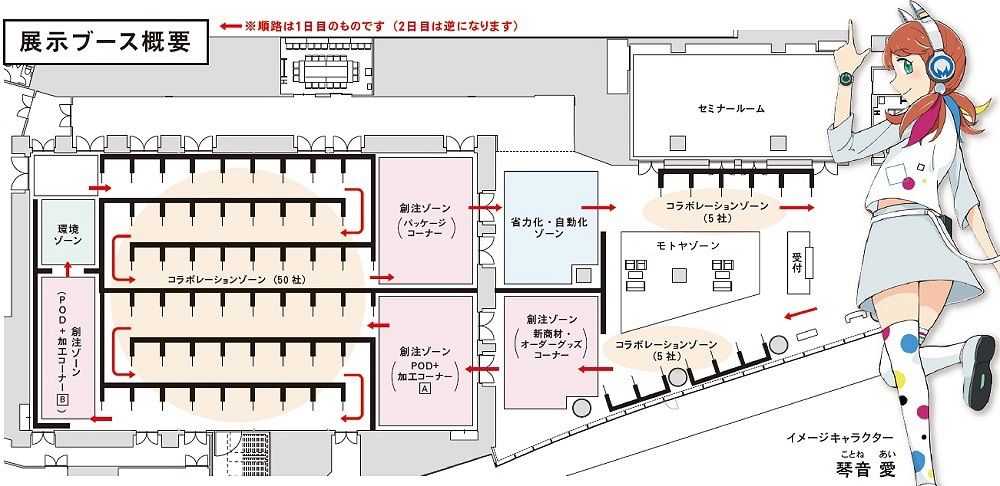

安居氏 モトヤコラボレーションフェア2025には、印刷会社から58社60小間の出展があります。大阪だけでなく、東京、名古屋、京都、神戸、九州からも参加される企業があります。またメーカー企業にもご協力頂いて、「創注」「省力化」「環境」という3つのキーワードを具現的に進めるためのゾーンづくりをします。中でも創注ゾーンは一番注目して頂きたい場所です。

創注ゾーンでは『POD+加工コーナー(A/B)』『パッケージコーナー』『新商材・オーダーグッズコーナー』に分けて紹介します。例えば新商材・オーダーグッズコーナーはアニメ商材や推し活などの分野において注目されているジャンルであり、缶バッチやアクリル商材、ウェア類、パット印刷、刺繍などにも踏み込んだ内容が盛りだくさんあり、紙以外の素材が注目されています。会場では、実機で印刷し、カットする一連の流れをお見せするなど体感してもらえるコーナーを考えています。

また今回も3Dプリンタの実機も設置して、フィギュアづくりを紹介します。フィギュアづくりでは、3Dデータを撮影した後、どのように展開していくのかをお見せします。

パッケージコーナーでは、デジタル機に富士フイルムビジネスイノベーションのレボリアを活用したパッケージづくりの一連の流れを披露します。パッケージ製造をいかにビジネスに繋げていくのかは、パッケージ印刷の会社だけでなく、商業印刷のお客様にとっても一つのヒントになると思います。

POD+加工コーナーでは、オンデマンド機+加工でできることを実際の製品でお見せします。作製したものが、どのような市場で使われるのかをメーカー企業様と協力してご紹介します。

実際に出展した成果として、ビジネスに繋がったというご評価を頂くことが多いです。加えて今回は、初めて出展いただく方も多くいらっしゃいます。その中には、東京から出展していただく企業もあります。 出展した成果が現れないと、次の出展を検討することは難しいかもしれませんが、モトヤコラボレーションフェアには、他の展示会への出展を止めても出展すると言って下さる企業もあり、期待している企業様も多いのだと感じています。

4.自社の強みを見出すことの大切さ シュリンクする市場から脱する戦略を

田中氏 現在の市場は、コロナ禍を契機に一気にペーパーレス化が進み、紙メディアを主体としてきた印刷産業は、新しいことでプラスαを見出さないといけない状況にあります。その中でもテーマに含まれている「創注」は重要なポイントです。

縮小する市場の中で、いかに仕事を獲得するか悩んでいる企業が多いのも事実です。昨年のフェアは、「良い展示会で勉強になった」「機械よりも新しい仕事、新しい印刷物の取り組みを見てコラボレーションしたいと思った」などのご評価も頂きました。

そのことから今年は、全体100ブースのうち、60ブースをコラボレーション展示にしました。全国から参加企業を募ったところ、昨年より参加企業が20社ほど増加し、58社60ブースが出展し、それぞれの提案が行われます。新しい仕事を創り出すヒントを得て頂きたいと思っています。

小林氏 長年にわたり出展して頂いている企業だけでなく、新たに出展頂く企業様の情報も注目です。新規出展の企業様には特長をアピールして頂き、新しい情報効果がビジネスに影響することを期待しているところです。

特に今回は新たに出展される企業様が多くありますので、新しい化学反応が生まれることを期待しています。

赤井氏 元気な印刷会社様をコラボレーションフェアでご紹介することで、業界全体を元気にしていきたいという思いはモトヤ全体で抱いていることです。今回、その思いに賛同して頂いた企業様が沢山あり、そうしたお客様と協調していくことで業界が良くなることに期待したいと思っています。

今年は印刷業界からだけでなく、印刷以外のお客様にも来て頂ければ、盛り上がるのではないかなと思い、昨年同様、一般の方への告知のための広報活動も行います。大阪メトロの御堂筋線の全車両に中刷り広告を出します。展示会開催の1週間前から、B3サイズを1車輛ごとに2枚ずつ吊り下げることになっています。

5.2025年、来場者数2000人超を目指して

古門氏 様々なことにチャレンジしながら進めていきたいと考えています。2024年2月の展示会には1300人が来場しました。2025年は2000人を超える方に来て頂けるように目指しています。

またモトヤとしては、かつてモトヤ組版機の代理店をされていた商社さんなどにも、来場して頂いて情報を獲得して頂けたらいいと思っています。そこから同じようなイベントを企画したいという要望が出て、ご支援できることがあればいいなという想いもあります。

新規のお客様やお取引のなかったお客様に、いかに浸透させることができるかが大切です。参加したお客様に喜んで頂き、仲間へと広げてくれる、そういう展示会にしていきたいと思っています。

安居氏 来場者2000名の実現を目指し、幅広く来場して頂くために、セミナー本数も増やしました。セミナーは、経営者から印刷現場の責任者まで、AIについては制作のオペレーター、人の採用は労務関係者など、それぞれが抱える課題に応じたテーマで企画しました。1社1名に限らず、複数名の方に聞いていただけるように幅広い内容で行います。

来場は事前登録制にし、二次元コードを入場証として発行します。これにより各ブースでも来場者の確認がとれるようにしています。当日発行も可能で、事前登録が間に合わなかった方の来場も受け付けます。各ブースには会社の説明が閲覧できる二次元コードのスタンドを立てます。それによりブースでは人が多くて話ができなかったという場合も、二次元コードから情報を収集できるようにしているので、双方向の情報のやり取りが出来るようになっています。

6.モトヤコラボレーションフェアで新たなビジネスのヒントを

古門氏 本来、2024年に省力化・省人化の補助金がスタートするべきだったのが遅れています。これにより印刷会社の設備投資が止まり、新しい仕事やチャレンジする機会が遅れているのが心配です。

しかし2025年はモノづくり補助金や事業再構築補助金の修正版もスタートしそうだという情報があります。こうした動きにより、設備投資しやすくなり、新しい仕事へ取り組む企業も増えるのではないでしょうか。そのためにもお客様に設備投資のご案内をしていきたいと思っています。

新しい設備投資を機に、さらに一歩、二歩進んだ業界が期待できます。新しい設備でチャレンジする企業が登場すれば、業界も活性化してくるのではないかと思っています。そのためにも、我々は補助金のエキスパートとして、良い条件で設備できるようなご案内をしていければ、業界が変わってくると思います。

赤井氏 今年は大阪で万博も開催され、地域としては注目されています。しかし、印刷業界のビジネスには、実際になかなか繋がりません。また来場者数についても、どれだけの人が大阪に訪れて、印刷業界に関係するような経済効果があるのかは未知数です。ですから気を緩めることなく、モトヤコラボレーションフェアに少しでも多くの方が大阪に訪れて、ビジネスのヒントを得る機会となることを願っています。

小林氏 現在、業績を伸ばしている企業を拝見すると、新しいことに取り組んでいることがわかります。印刷会社の顧客先は印刷会社と言う構図もありますが、直接、エンドユーザーあるいは印刷クライアントにビジネスを仕掛けている企業もあり、そうした企業は様々な印刷物の提案も行っています。

しかし実際には、1社単独ではできないこともあります。そこで、コラボレーションフェアを活用して頂き、強みを持つ企業とタッグを組んで一緒に提案していくことは有利ではないかと思います。

古門氏 今後は積極的にチャレンジする会社と、それが出来ない会社で差が出てくるのではないでしょうか。

成長するにあたっては、現状を見直し、工程などにおける無駄を省くことも重要かと思います。印刷工程には様々ありますが、工程を整理整頓し、見直しを図り、標準化していく。これができる企業は一歩、二歩進化できるだろうと思います。数字上の売上だけに目が向いてしまうと、ロスが見えてきません。それでは発展の途中で動きが止まってしまうこともあると思います。発展性のある提案を、モトヤとしても続けていきたいと思っています。

印刷業界は設備産業という側面もあるので、設備しようと考えた時、後押しできるような存在でいたいと思っています。そして、健全に設備し、1社1社が発展して頂くことが業界活性化にも繋がっていくと期待しています。